【人物名片】

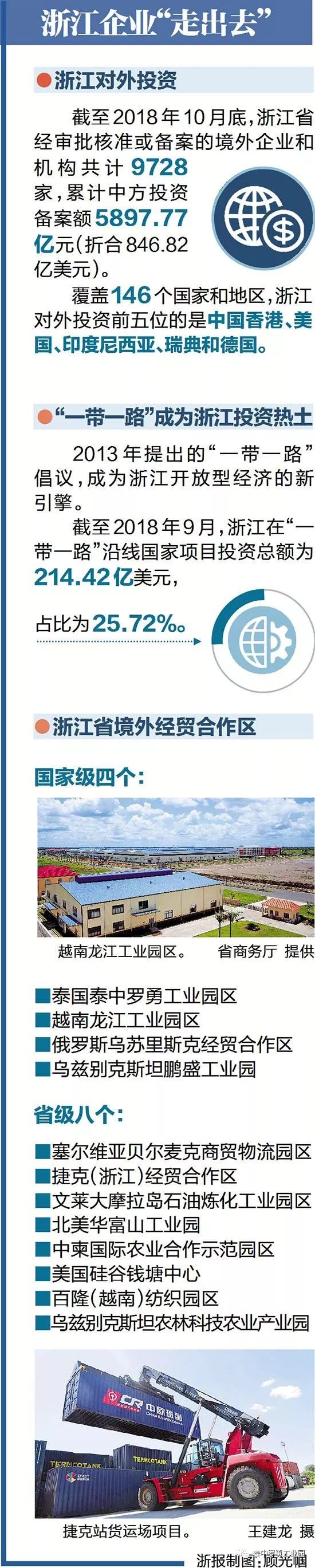

徐根羅,2000年8月受杭州華立集團委派組建泰國生產基地,擔任華立集團(泰國)電氣有限公司總經理,2004年至2007年兼任華立泰國錢江貿易公司執行董事,2006年至2018年9月擔任泰中羅勇工業園開發有限公司執行董事、總裁,2018年9月起擔任泰中羅勇工業園開發有限公司執行董事、高級顧問,2014年7月至今擔任華立(東盟)區域總部董事長,2011年至今擔任泰國中國企業總商會副會長。

徐根羅(右一)講解泰國投資政策。

2018年,到泰國18年,徐根羅榮休了。“今年9月,我正式辦理了退休手續,至今已得一個月的退休金,再過幾天吧,將獲第三個月的退休金。”愛逗笑的他說。

退休后,他卻更忙了。“9月下旬至10月上旬,短暫休假后回到泰國,被企業返聘,幾乎沒有閑暇的一天,就像今天,9點上班到22點才回到公寓。”忙并快樂著,是他多年踐行的生活哲學。

“1978年9月1日,是我到華立報到的日子。從那一刻起到現在,我一直在華立工作,從一個小技術員,到技術骨干,到分廠廠長,到受命開拓泰國市場,如今退休后仍在一線。趕巧了,40年職業生涯,與祖國改革開放40年完全重合。”他說。

時代大旋律,個人小樂章。從2000年只身闖蕩泰國起至今,無疑是徐根羅一生中演奏的最精彩的樂章……

//

從杭州苕溪河畔到曼谷湄南河畔

//

如今,站在曼谷的高層公寓中,俯瞰這座繁華都市,徐根羅常會想起那個晚上——

2000年8月7日凌晨,懷揣近40萬元創業基金,肩負華立開拓海外市場的使命,徐根羅孤身一人來到曼谷,一個剛被亞洲金融危機重創、百業待興的城市。

“還記得那晚細雨霏霏,昏暗的光影中如煙霧一樣朦朧虛幻。濕潤的街面上,是陌生的行人、陌生的語言,和充滿泰式風情的街景,還有無法預測的未來。”他說。

此前一年,位于杭州的華立集團剛剛確立了國際化戰略目標:未來20年集團一半的營業額和盈利來自境外。當時國內制造業正處于產品更新迭代的窗口期,華立總部在做市場調研時發現,在國內已有數十年技術沉淀、工藝成熟、深受消費者歡迎但不得不轉型的電表產品,在其他發展中國家仍有廣闊市場。湄南河畔的泰國,被華立選為從“產品走出去”遞升到“企業走出去”的首站。

在余杭古鎮苕溪河畔華立工廠工作多年、綜合管理經驗豐富的徐根羅,第一個被集團派往海外,籌建華立集團電氣(泰國)有限公司。這是華立第一家海外投資的全資子公司,也是中國制造企業最早到泰國投資的項目之一。這也意味著,他沒有可以直接借鑒的經驗。

初到泰國的他,根本來不及感慨,異國他鄉的創業之旅便匆匆拉開序幕。

第一件事情,就是找廠房。

“當時通訊可不像今天這么發達,靠朋友推薦和翻華文報紙,我在10天左右的時間馬不停蹄地調研了十幾個區域的廠房,最終選擇了一間廢墟似的廠房。雖然破舊,但是離市區近,租金便宜,一個月才10萬泰銖,相當于兩萬元。”徐根羅說。

接下來就是艱難的“變廢為寶”——砌磚墻、做吊頂、鋪設地磚、修整道路……期間,華立總部陸續增派了3位骨干過來,創業團隊增加到4個人。“為了省錢,許多修繕和整理都是我們自己動手。舍不得去外面租公寓,我們的辦公室、宿舍、廚房及餐廳都擠在一間小平房里,盥洗就在小平房的外面,真正的‘以廠為家’‘就地食宿’。”他說。

艱難困苦,玉汝于成。廠房修繕完畢后,大家立即著手車間設計,安裝調試設備、申領資質證書、招工培訓,一切搞得緊鑼密鼓。“當年11月25日,只花了3個多月,華立在泰國的第一條生產線就正式啟動了。”他自豪地說。

華立出海絕非偶然。事實上,就在徐根羅到曼谷的前幾個月,中國正式把“走出去”戰略上升到“關系我國發展全局和前途的重大戰略之舉”的高度。在國家的高度重視與大力鼓勵下,一批像徐根羅這樣的拓荒者紛紛“出海”。

“到海外投資設廠是企業發展到一定程度的必然結果,是直接參與國際市場競爭的一種有效途徑,是更高層次的國際化經營方式。當時既然有這么多國際知名大公司來中國投資,那么發展到一定程度的中國制造業企業也必定會‘走出去’。”徐根羅說。

泰中羅勇工業園外觀。

//

十年磨一劍打造泰國“工業唐人街”

//

以制造業為切入口,經過4年努力打拼,華立泰國在當地逐漸站穩腳跟。質量過硬、符合泰國市場需要的華立電表逐漸打開市場,而且迅速占到了該國三分之一的市場份額,每年凈盈利可觀。

“通過傳統優勢產能轉移,一方面為國內企業騰出了空間用于產品升級換代,另一方面也為企業拓展了新的增長空間。” 徐根羅說。

艱難的起步經歷,讓華立集團高層意識到,“走出去”需要有合適的平臺,一個搭建中國企業海外集聚區的念頭也就此產生。在泰國初步站穩腳跟后,華立開始規劃在泰的長期發展。“2005年著手打造泰中羅勇工業園,助力像我們這樣的中資制造企業‘抱團出海’。”徐根羅說。就這樣,華立拓展海外的首站,在完成從產品“走出去”到在泰“銷地產”的探索后,進入產業“走出去”的平臺化建設新時期。

2005年7月1日,在時任中泰相關國家領導人的見證下,華立與泰國最大的工業地產商Amata(安美德)就泰中羅勇工業園的開發建設簽署備忘錄。隨即,華立集團對徐根羅的角色作了重新調整——從負責華立泰國電能表工廠轉到籌建運營工業園。徐根羅成為一個占地12平方公里的現代工業園的中方掌門人。

事實上,經過前幾年鼓勵中國企業“走出去”,不少中國企業“走出去”的意愿十分強烈。但在海外投資建廠又談何容易,正是在此背景下,一批率先“走出去”投資辦廠的中國企業從單純辦廠,轉型為打造工業園區,助力“走出去”條件成熟的中國企業成功走向海外。因為地緣親近性,這種趨勢在東南亞國家表現尤為突出。比如溫州企業在越南胡志明市投資的龍江工業園區,還有后來江蘇紅豆集團在柬埔寨西哈努克市投資的西哈努克港經濟特區等。

尤其是當2013年中國 “一帶一路”倡議唱響全球,身為掌門人的徐根羅愈發忙了,不是在接待客商來訪,就是在趕往談判的路上。“近3年,先后有40多家中國企業入駐園區,實現工業總產值60億美元,占到園區十多年累計總產值的三分之二。”徐根羅說。

經過十余年的招商發展,目前泰中羅勇工業園已吸引百余家中國企業入駐,拉動中國企業對泰國投資累計超30億美元,實現工業總值累計超100億美元,解決當地勞動力3萬人,成為中國傳統產業在泰國乃至東盟的最大產業集群中心和制造出口基地,也是中資企業赴泰投資的首選平臺,因此有著泰國“工業唐人街”的稱號。

如今,最讓徐根羅得意的是,園區內集聚起一批知名的浙江企業,像富通、中策等。數據顯示,最近20年對泰國投資最大的中國省份是浙江,而這些投資帶動了浙江省對泰國出口的發展。“浙江的傳統優勢產能和泰國合作是最多的,當下浙江的數字新經濟對泰國未來科技發展的影響也是最大的。”他說。

作為中國商務部批準的首批境外經濟貿易合作區之一,如今羅勇工業園已成為中國產業在泰國乃至東盟的最大產業集群中心和制造業出口基地,順應了“一帶一路”建設的需求,成為“一帶一路”上的中國新名片。

親眼見證了中國企業從商品“走出去”,到工廠“走出去”,再到資本“走出去”的階梯遞進,徐根羅堅信,這順應的正是中國經濟變大變強的潮流和需要。

華立泰國工廠開業不久,徐根羅和技術員、質控人員現場查研電表品質。

//

“仰望星空腳踏實地堅持到底”

//

如今行走在曼谷街頭,徐根羅會被誤認為是泰國人。不錯的泰語,很泰式的打扮,無怪乎當地人都難以分辨。甚至在杭州的親朋眼里,他已成為一個不折不扣的泰國人。

“初到泰國,不會泰語,又要出去跑業務,怎么辦呢?我就隨身帶一張地圖,指給司機看我要去的地方,就這樣,畫破了好幾張地圖。”他說。事實上,這樣的“泰囧”時刻,還有很多很多——

吃了大半輩子清淡帶甜的杭幫菜,突然來到一個餐飲又辣又酸的國度,對徐根羅來說,一日三餐都成了問題。

初到海外有多苦?徐根羅說起一個小細節,“當地蛇蟲非常多,泰國人又不殺生,所以開門見蛇是常有的事,后來我每次出門前都會重重敲幾下門,把蛇驚跑,算是我自創的徐式‘敲門震蛇’吧。”

還有中泰文化差異造成起初的諸多不順:他親自坐在流水線第一個工位上動手實操,泰國工人卻莫名其妙地看著他;通知加班,結果車間空無一人……

“每當這種時候,我總能想起來泰國前,集團汪立成董事長說的‘仰望星空,腳踏實地,堅持到底!’”他想,“這12個字看似簡簡單單,做起來相當不容易;但反過來如做不到這些,管理和經營泰國工廠是不是也難有建樹?在泰國的一切也不會‘泰順’?”

“在泰國,我堅守了整整18年有余,歲月已把我磨礪成像個泰國人。我簡單樸素,沒什么能力,更談不上是合格的國際化人才,唯有對企業高度的認同感和責任心,唯有踏踏實實為企業做事的樸素情懷,唯有對詩和遠方的憧憬支撐著心靈的家園。”苦難磨煉出他詩人般的情懷。

“我想,沒有國家的改革開放,我這位小城鎮的小市民、小技術員是不可能跨出國門的。40年,一言難盡,唯有感恩與感謝。感恩祖國,感恩時代,感謝華立也感謝自己。”徐根羅說。

【觀察者說】

//

走出去, 打開一片新天地

//

18年前,當徐根羅站在曼谷街頭的那一刻,他或許還沒法真正理解“走出去”的深刻含義。如今,他已成為中國企業“走出去”的“布道者”,曾由他掌管的泰中羅勇工業園成為中國企業投資的熱土。

也是那一年,踐行了很多年以“引進來”為主的中國對外開放策略,內涵和外延隨著時代發展發生了深刻變化。那一年,“走出去”正式上升為國家戰略,開啟中國實施“引進來”和“走出去”并舉的對外開放的新時代。

對浙江企業來說,對外投資發展是浙江經濟發展到一定階段的必然產物,也是浙江實現高質量發展的具體體現。經過改革開放數十年的積淀,一批優質的浙江企業有著強烈的“走出去”的愿望。通過“走出去”,浙江企業與國際巨頭直面交鋒,充分地參與全球競爭,最終成就了自身的國際競爭力。更深遠的意義還在于,它們的成功,對浙江調整產業結構、獲取先進技術、突破貿易壁壘、開拓國際市場等發揮了重要作用。

當前,盡管國際貿易壁壘有抬頭趨勢,但全球經濟一體化大勢不會改變。因此,包括浙江企業在內的中國企業“走出去”的大趨勢也不會改變,實現與東道國互利共贏、共同發展的愿望不會改變。在國家的支持下,還將有更多有條件、信譽好、實力強的浙江企業、中國企業走出去。

(本文作者:浙江新聞客戶端 記者 夏丹)